L’Isola Sacra è abbracciata dai due rami del Tevere che sfociano rispettivamente a Ostia e Fiumicino. Ne andiamo alla scoperta, in cerca di un suo angolo appartato, dominato dal campanile di Sant’Ippolito. Una passeggiata di storia antica, storia medievale e storia moderna. Sì, perché l’isola fu fertile e coltivata nell’antichità intorno agli insediamenti dei Romani; fu presidio cristiano e poi zona malarica nel Medioevo; venne bonificata alla fine dell’Ottocento dai coloni ravennati. E oggi è inserita nella Riserva naturale del Litorale Romano.

Vi si arriva comodamente in auto o con i bus del trasporto urbano. Ma è anche consigliabile il bel percorso a piedi che parte dal ponte ‘2 Giugno’ di Fiumicino e segue lungamente via della Scafa e poi via Redipuglia. Sarà l’occasione per visitare la chiesa del Crocifisso e il vicino parco di Villa Guglielmi, una villa di campagna che risale al Settecento e ospita oggi la Biblioteca comunale.

Dopo Villa Guglielmi sfioreremo i cantieri navali sul canale, gli impianti della bonifica, la torre Niccolina, i depositi di carburanti, zone agricole e zone abitate; ci lasceremo sorvolare dal viadotto dell’aeroporto di Fiumicino e raggiungeremo la torre di Sant’Ippolito (2,3 km dal ponte di Fiumicino).

La torre è in realtà il campanile romanico della basilica di sant’Ippolito che nel Cinquecento il papa del tempo volle trasformare in una torre di avvistamento e controllo del territorio, murandone le bifore e le trifore. L’edificio, denominato “conventino”, e la cappella che lo affiancano sono eredi dei fabbricati rurali di epoca settecentesca. Oggi ospitano l’antiquarium dove si conservano un sarcofago, il ciborio della basilica e un dipinto del martirio del santo.

Una recinzione protegge gli scavi della basilica paleocristiana che fu dedicata al martire portuense Ippolito. Osservandone attentamente la struttura se ne riconoscono l’abside di fondo, le tracce della cattedra episcopale, il battistero centrale e le basi delle colonne che separavano le tre navate. In verità esistono anche le tracce di una chiesetta precedente che fu bruciata dalla ‘furia vandalica’ (‘Vandalica rabies’) dei Vandali nel 455. Utilizzata durante tutto il periodo medioevale come sede del Vescovo di Porto, in rapporto con l’Episcopio di Porto sulla riva opposta del canale, venne abbandonata nel Quattrocento e andò in rovina in seguito allo spopolamento della diocesi.

Dobbiamo ora fare un esercizio d’immaginazione storica. La città romana di Portus, che sorgeva al di là del Tevere intorno ai porti di Claudio e Traiano, aveva una propaggine in questa zona di Sant’Ippolito. C’era un ponte sul Tevere, detto ‘di Matidia’, che collegava l’Isola Sacra con i Porti Imperiali. E qui accanto c’erano un abitato, un complesso termale (frigidarium, tepidarium e calidarium), alcune tabernae, le cisterne d’acqua e dei grandi contenitori in terracotta infissi nel terreno (dolia defossa). Se le terme di Matidia, pur se scavate, non sono attualmente visibili, possiamo però osservare sul lato opposto di via Redipuglia, accanto agli impianti sportivi, alcuni edifici sepolcrali risalenti ai primi secoli e simili a quelli della vicina Necropoli di Portus, riccamente decorati con pitture, stucchi e mosaici.

Ma la storia non si ferma all’epoca romana e medievale. Dopo molti secoli, giunti ormai al Novecento, l’Isola Sacra era diventata un lembo di terra acquitrinoso, malsano e infestato dalla zanzara anofele, compreso tra la foce del Tevere, il canale navigabile e il mare, con flora e fauna tipiche delle zone umide. Nel 1920 il demanio del Regno espropriò parte dell’agro isolano ai Marchesi Guglielmi per darlo all’Opera Nazionale Combattenti, ente costituito nel 1917 allo scopo di bonificare terreni per assegnarli ai combattenti e reduci della Grande Guerra. L’Onc portò così a compimento la bonifica iniziata nel 1885 dal Genio civile, eseguita con la tecnologia allora disponibile e con il sacrificio ed il duro lavoro manuale dei bonificatori.

Nel 1955 i coloni grazie alla Riforma Agraria del 1954 riscattarono i poderi. Gli ettari resi fertili con le opere di risanamento idraulico – quali collettori, colatori, colmatori, scoline e savonelle – erano 1.300, i poderi 52 e gli orti 27 con una popolazione rurale di circa 650 persone e oltre 250 tra bovini ed equini. L’impianto idrovoro con 4 pompe, tuttora funzionanti e risalenti al 1900, ebbe un ruolo fondamentale ai fini della bonifica, alla quale si deve la riscoperta della necropoli di Porto. L’Onc venne soppressa nel 1978 e il patrimonio passato alla Regione Lazio.

Osserviamo l’edificio accanto al campanile. Era una villa di campagna, risalente al 1870, usata da pastori e raccoglitori come ricovero. Ristrutturato nel 1920 con l’utilizzo di laterizi di recupero, divenne sede dell’azienda e abitazione del direttore. Oggi è destinato all’associazionismo locale e ha ospitato una ‘casa museo della civiltà contadina’.

Alcune piccole opere di memoria storica ci introducono alla Piazza dei Bonificatori di Isola Sacra. Troviamo un pozzo per l’approvvigionamento idrico, una stele monumentale dell’azienda Isola Sacra, una curiosa casera circolare per la stagionatura del formaggio.

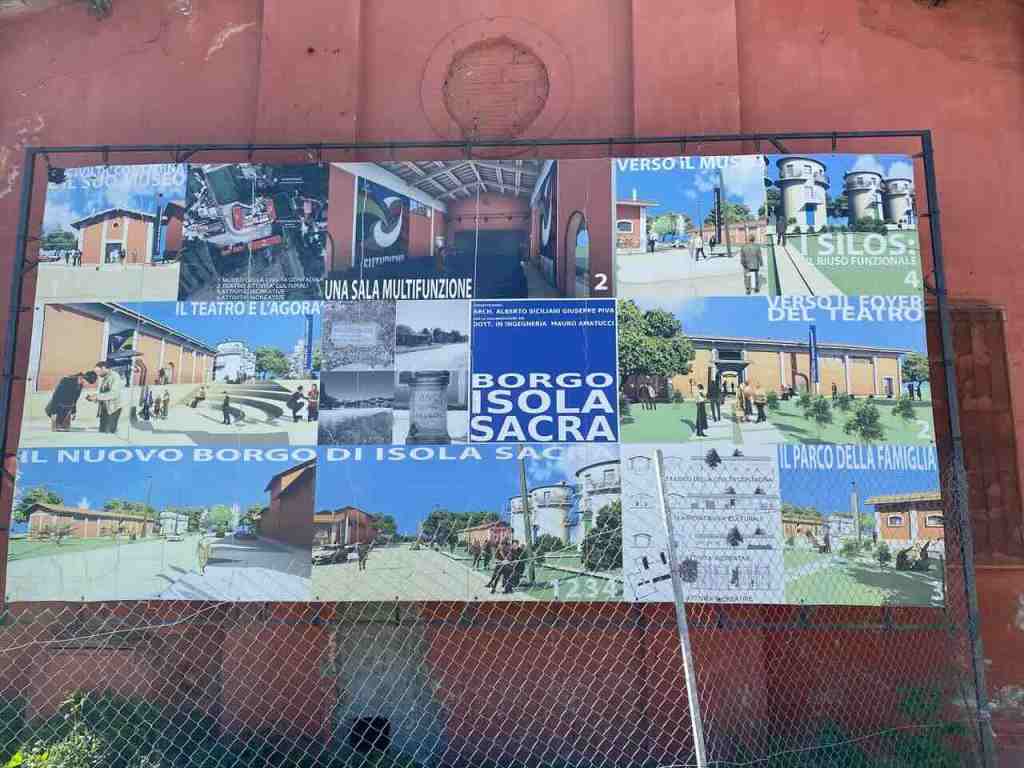

Siamo ora nel piazzale, circondati dal casale storico dell’azienda, dalle stalle dell’allevamento bovino e dai grandi silos per la stivatura dei cereali. Il degrado è evidente. Ma non mancano progetti e iniziative di riuso. Come pure non mancano gli eventi organizzati dalle associazioni locali. Senza dimenticare il punto di vendita di una storica azienda agricola locale che testimonia la vitalità dell’economia agricola della zona.

(Ho visitato Sant’Ippolito il 23 febbraio 2024)